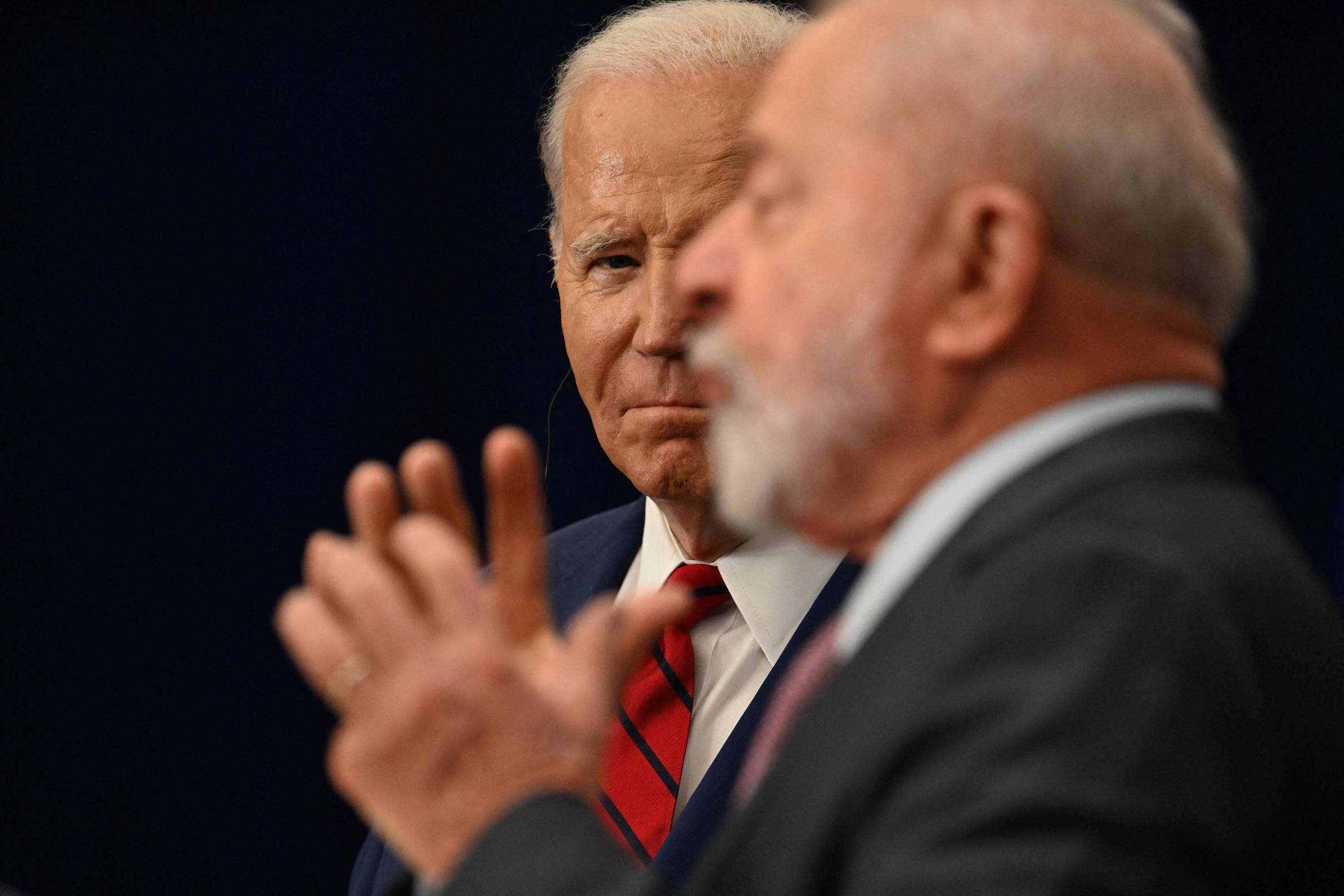

Desde que Lula deu os primeiros passos de seu terceiro mandato na diplomacia global, reforço aqui na Folha que um entendimento distorcido dele acerca de como o mundo tinha mudado desde 2010 vinha minando a possibilidade de o Brasil arrancar vantagens de Estados Unidos e China na busca de ambos por influência.

Bem, talvez eu esteja parcialmente errado, e a agenda de Antony Blinken, secretário de Estado americano que visita o Rio de Janeiro e Brasília na próxima semana, evidencia isso.

Não me entendam mal, é claro que há muito a ser explorado por Brasília na sua relação com os EUA. Os americanos ainda figuram no topo da lista quando o assunto é investimento estrangeiro direto, em termos de defesa ainda figuramos como aliado prioritário extra-Otan, e os dois países têm agendas comuns importantes como a transição energética e a proteção do direito aos trabalhadores. Mas as avenidas de colaboração têm se tornado cada vez mais estreitas.

Ao contrário do que foi o caso nos tempos áureos do século 20, não há clima político em Washington para atuar como financiador de projetos em infraestrutura. Joe Biden pouco pode fazer também em termos de doação sem a bênção de um Congresso dividido e paralisado por questões domésticas.

Além disso, diferentemente da China, onde o governo tem influência e participação acionária na maioria das grandes empresas nacionais, o governo americano também tem pouco poder ao dizer para o mercado privado onde colocar capital. É por coisas assim que a Ford dá adeus ao Brasil e sua fábrica na Bahia acaba nas mãos da chinesa BYD.

O que resta então? Cooperação político-diplomática, quando os EUA foram os únicos responsáveis pelo veto a uma resolução brasileira na ONU que pedia pausas humanitárias em Gaza? Negociações robustas pelo clima, quando Donald Trump promete sair furando novos poços de petróleo no primeiro dia de um potencial segundo mandato (e com este discurso convence metade da população)?

Talvez a verdade seja que, a despeito da ocasional desconexão do Itamaraty com a dinâmica de uma “quase nova Guerra Fria”, os EUA estejam aos poucos se tornando uma potência com quem é difícil trabalhar. A agenda americana foi tão engolida pela política doméstica e por duas guerras catastróficas que, exceto pelo foco na contenção da China na região do Indo-Pacífico e um mirrado apoio aos parceiros europeus contra a Rússia, resta pouco a oferecer.

Há anos, líderes no Sul Global reclamam jocosamente que voltam de Pequim com acordos de investimento e tratados comerciais, enquanto em Washington recebem uma palestra sobre democracia e respeito aos direitos humanos —duas coisas, aliás, que vêm faltando, e já não é de hoje, aos próprios EUA.

O pragmatismo chinês, por outro lado, vem acompanhado de uma abordagem muito mais direta ao ponto. Se há dinheiro disponível e oportunidade de fazer negócios, a diplomacia em Pequim tenta aproveitar. Tradicionalmente pouco transparente, a China também se esquiva de regras de compliance de bancos multilaterais realizando transferências e investimentos diretos, o que nem sempre é benéfico para a sustentabilidade de suas parcerias ou promoção de boas práticas de governança, mas certamente serve a governos de países em desenvolvimento em necessidade de dinheiro rápido.

Em conversa com jornalistas na sexta (16), oficiais do Departamento de Estado americano disseram que, ao passar pelo Brasil para a reunião ministerial do G20 sediada no Rio, Blinken queria mostrar que “os EUA ainda servem como uma opção poderosa e abrangente a parceiros que nem sempre levam o interesse de outras nações em consideração”.

Se a frase cifrada fizer referência à China, ao menos no curto prazo, tenho minhas dúvidas do sucesso deste discurso no Brasil. Em bom inglês que é para gringo entender: menos papo, “show us the money”.

LINK PRESENTE: Gostou deste texto? Assinante pode liberar cinco acessos gratuitos de qualquer link por dia. Basta clicar no F azul abaixo.